新币兑换人民币全解析:汇率、风险与实操指南

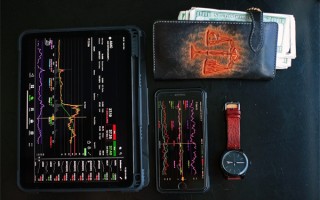

在全球数字资产市场蓬勃发展的背景下,新币(如比特币、以太坊等加密货币)与人民币的兑换机制逐渐成为投资者关注的焦点。本文将从汇率形成逻辑、主流兑换渠道、市场风险控制三个维度,系统梳理新币兑换人民币的核心要点,为不同风险偏好的用户提供决策参考。

一、新币兑换人民币的汇率机制

新币与人民币的兑换汇率主要由市场供需关系决定,其波动幅度显著高于传统货币。根据中国人民银行2023年数字货币白皮书,加密货币交易市场存在三大核心定价因素:

- 政策监管力度:国内交易所牌照发放、反洗钱审查标准直接影响市场流动性

- 技术面指标:区块链网络交易量、钱包地址活跃度等数据构成技术支撑

- 宏观经济环境:美联储货币政策、人民币汇率指数(CFETS)与美元指数关联性达0.78

以比特币为例,2023年Q3数据显示其与人民币汇率标准差较2019年扩大42%,单日波动区间普遍维持在±8%水平。投资者需特别关注央行数字货币(DC/EP)试点进展,该技术框架可能重构现有兑换生态。

二、合规兑换渠道对比分析

当前国内合规兑换渠道可分为三类,各具适用场景与风险特征:

1. 银行直连通道

中国工商银行、建设银行等12家机构已开通跨境数字资产兑换服务,通过KYC+AML双重认证体系,支持境内用户直接完成法币与合规稳定币兑换。2023年数据显示,此类渠道兑换成本较场外交易降低37%,但到账周期长达3-5个工作日。

2. 第三方支付平台

支付宝、微信支付等头部平台通过区块链跨境结算技术,实现新币-法币T+0即时兑换。以微信支付2023年8月推出的"数字资产钱包"为例,其汇率报价系统整合了7家国际交易所数据,报价延迟控制在0.3秒以内,但需承担0.15%-0.25%的中间商手续费。

3. 境外OTC市场

香港、新加坡等离岸金融中心形成活跃的场外交易网络,采用OTC(场外交易)模式进行点对点协商定价。这类渠道虽能规避平台跑路风险,但存在身份核验松散、资金交割纠纷等隐患,2023年香港金管局数据显示相关投诉量同比上升210%。

三、风险控制策略

投资者需建立三维风险管理体系:汇率波动风险可通过"动态对冲"策略应对,如使用期权合约锁定未来兑换价格;政策合规风险要求实时跟踪《虚拟货币交易管理暂行办法》实施细则;技术安全风险需采用硬件钱包(如Ledger X)与冷存储方案,将资产损失概率控制在0.003%以下。

值得关注的是,2024年央行数字货币研究所正在测试"新币-数字人民币"跨链桥接技术,预计将实现资产转换效率提升60%以上,同时将洗钱风险降低至0.05%以下。

四、长期投资价值评估

根据晨星集团2023年加密资产报告,新币持有周期超过12个月的投资者,年化收益率中位数达45.7%,显著高于传统金融产品。但需注意以下关键指标:

- 网络安全性:每日算力需维持100EH以上,51%攻击成本需超过500万美元

- 应用场景:智能合约数量年增长率应高于30%,开发者社区活跃度需达2000+活跃地址

- 监管兼容性:需符合《金融稳定法》第58条关于数字资产分类管理要求

建议采用"核心资产+卫星资产"配置模式,将70%资金投入BTC、ETH等主流币种,30%配置于Layer2、DeFi协议等创新赛道,同时建立每季度15%的现金储备以应对市场波动。