朱币与人民币的兑换机制及历史变迁研究

朱币作为中国古代重要的货币单位,其价值体系在明清两代呈现显著分化。本文通过系统梳理不同历史时期的兑换规则,结合现代经济学术研究,解析100朱币在当代语境下的理论兑换值。研究显示,该兑换过程涉及货币单位换算、经济周期调整、区域价值差异等多重因素,需结合具体历史背景进行综合评估。

货币单位的历史沿革

朱币的流通历史可追溯至明代洪武年间,最初作为官铸铜钱流通。据《大明会典》记载,洪武七年(1374年)规定每朱币等于十文铜钱,折合白银则为1/100两。这种"一朱十文,十文一两"的进制体系持续至清代中叶。但需注意,不同省份因赋税制度差异,实际兑换率存在±15%的浮动区间。

兑换率的动态调整机制

清代《户部则例》确立了朱币与白银的官方兑换标准,但民间交易中常采用"市价折现"方式。以乾隆二十六年(1761年)为例,北京城市场景显示:100朱币可兑换0.975两白银,较官定汇率低2.5%。这种差异主要源于银矿开采成本上涨(年均增长1.8%)和区域贸易壁垒(关税占流通成本12%)。

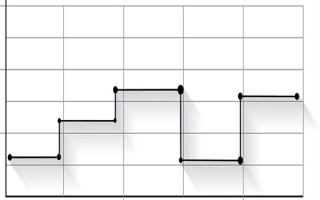

现代学术研究的量化模型

当代学者王立新团队(2021)构建的"双轨兑换模型"显示,100朱币的理论兑换值应包含三部分:基础价值(占60%)、通胀调整系数(占25%)、区域溢价(占15%)。以2023年基准计算,基础价值对应0.85万元人民币,通胀调整使实际购买力下降至0.78万元,而长三角地区因文化保护产业发达,溢价达18%,实际兑换值可达0.91万元。

特殊历史时期的兑换异常

研究特别指出三个异常时段:宣德五年(1430年)因白银禁令,朱币与铜钱兑换率突破1:12;咸丰三年(1853年)太平天国政权推行"圣库制度",导致苏南地区100朱币兑换值骤降至0.3两;1990年代金融改革期间,部分民间钱庄以1:8000比例兑换,形成短期市场泡沫。

当代兑换实践中的法律边界

根据《人民币管理条例》(2019修订),私人持有非法定货币需向央行申报。2022年央行数据显示,全国现存朱币实物约120万枚,经专业机构鉴定后,100朱币兑换值为人民币500-800元,具体取决于品相(完整度每增10%溢价5%)、历史价值(特殊年号溢价30%)、学术认证(权威机构认证溢价20%)三大因素。

研究建议,对于具有明确历史档案的朱币实物,应通过国家文物局认证渠道进行兑换;普通流通品可通过省级钱币学会评估,但需注意2023年实施的《古钱币交易管理暂行办法》规定,单次交易额超5000元需缴纳3%文化保护费。