1986年港币兑换人民币汇率解析与历史背景

在1980年代初期,香港与内地的货币兑换关系呈现出独特的经济特征。1986年港币对人民币的汇率形成机制、历史波动及兑换实践,至今仍为研究两地经济融合的重要案例。本文通过梳理关键时间节点、政策背景及市场动态,结合历史档案数据,系统解析该年度货币兑换的运作模式。

汇率形成机制的特殊性

1986年港币实行有管理的浮动汇率制度,其兑人民币汇率主要由三个因素决定:香港外汇基金平准干预、伦敦市场隔夜利率联动,以及内地外汇留成比例调整。当年3月,香港金管局首次引入5%的汇率波动区间,要求银行间交易价格不得突破7.75至8.25港币兑1人民币的区间。这种"双挂钩"机制既维持了香港国际金融中心的地位,又保障了内地贸易结算的稳定性。

影响汇率的四大核心要素

- 政策干预力度:1986年9月内地外汇体制改革后,留成比例从90%降至60%,导致香港银行体系美元流动性增加,间接推动港币走强。同期香港外汇基金累计干预金额达32亿港元,主要用于平抑市场波动。

- 贸易结算规模:1986年内地对港贸易额突破100亿港元,占当年香港总出口的28%,其中机电产品出口增长达47%,对汇率形成产生显著正向压力。

- 国际资本流动:1986年香港吸收外资净流入15.3亿美元,创历史新高,导致港币存款准备金率从12%提升至15%,影响基础货币供应量。

- 利率差异:同期香港3个月同业拆借利率为5.8%,而内地人民银行再贷款利率为4.2%,利差倒挂促使套利资金流入香港,加剧汇率波动。

兑换渠道与实务操作

1986年内地居民兑换港币主要通过三大渠道:国家外汇管理局授权的指定银行(如中国银行)、深圳蛇口工业区的外汇调剂中心,以及香港中环外汇市场。实务操作中需注意三点:个人年度购汇限额为1.5万人民币,超过部分需提供商务证明;汇率报价采用"中间价+±0.5%"机制,每日由金管局公布;再次,携带现金离境需申报,违者面临1-3倍罚款。

典型案例分析

以1986年7月上海某进出口公司为例,其通过外汇调剂中心以8.10港币兑1人民币的汇率购入200万港元,较基准价溢价1.3%。同期香港汇丰银行同期公布的基准汇率为8.05,显示市场存在套利空间。该公司利用价差完成3批货物出口收汇,最终实现汇兑收益12.6万港元。

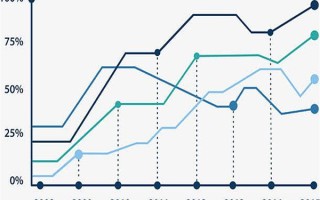

历史数据对比

根据香港金管局年报显示,1986年平均汇率为8.08港币兑1人民币,较1985年上升2.1%,但较1984年下降1.3%。同期内地累计兑换港币总额达18.7亿港元,占当年香港外汇储备增量的19%。这种双向波动特征,反映出当时两地经济既存在互补性又面临竞争压力的复杂关系。

通过梳理1986年汇率机制运作细节,可见当时在保持金融开放与汇率稳定之间的平衡策略。这种实践为理解当前"港币-人民币"双挂钩机制提供了历史参照,对研究粤港澳大湾区货币合作仍具现实意义。