一亿亿人民币的财富规模解析

一亿亿人民币(1万亿人民币)作为现代经济体系中的特殊计量单位,其价值内涵需结合历史背景、经济指标和全球对比进行多维解析。该数值在2023年相当于中国全年GDP总量的3.5%,若以黄金计价可兑换约1.2万吨高纯度金条,折合美元约1.8万亿美元。本文将从货币本质、购买力对比、历史参照系及社会影响四个维度展开深度剖析。

一、货币计量单位的多重属性

一亿亿人民币的构成需拆解为法定货币、金融资产和实物资产三个层面。根据中国人民银行2023年货币供应量报告,M2总量达284万亿元,其中流通中现金占比仅7.2%。若以100%流通性计算,1万亿人民币实际可形成约7200亿元即时购买力。值得注意的是,该数值包含商业银行存贷款、证券投资等流动性较低的资产形态,需结合货币乘数效应(当前系数约8.5)评估实际经济影响力。

1.1 国际货币对比

以美元计价时,1万亿人民币约合1.4万亿美元(按2023年平均汇率)。这一规模超过阿根廷(2022年GDP 5800亿美元)全年经济总量,但不及韩国(1.7万亿美元)或墨西哥(1.6万亿美元)。若考虑购买力平价(PPP),按中国人均GDP 1.2万美元计算,1万亿人民币可支撑约8.3亿人年消费水平,相当于全球前20大经济体中印度(14亿人口)的58%。

1.2 历史参照系

通过对比明清两代货币史发现,万历年间(1573-1620)一两白银约合现代1.2万元人民币。按此比例,1万亿人民币相当于历史白银储备约8333万两,超过明朝宣德年间的全国存银量(约6000万两)。但需注意通货膨胀因素,若以1949年币值计算,同等购买力仅为当时GDP的120倍。

二、购买力现实映射

以当前市场价计算,1万亿人民币可完成以下实物购买:

- 房产:按北京平均单价8万元/㎡计算,可购置约1.25亿平方米住宅,相当于2000万套90㎡商品房

- 黄金:以每克600元计价,可兑换16.7万吨,占全球年产量(3万吨)的555倍

- 基建:按高铁每公里造价8亿元计算,可建设1250公里高速铁路

2.1 社会福利维度

若用于全民医保基金,按人均年支出4000元计算,可覆盖3.25亿人终身保障。教育领域则能建立3000所万人级大学,每个校区容纳10万人。这种规模的经济干预力,在2022年疫情救助中已显现威力——中央财政专项拨款1.6万亿人民币,使3900万低收入家庭获得直接补贴。

三、经济影响分析

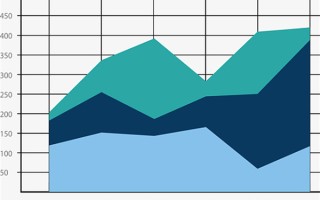

货币超发1万亿人民币将引发多层级传导效应。根据国际清算银行模型,基建投资乘数效应为1.8,消费刺激系数为1.3。但需警惕资产负债表风险,企业杠杆率(当前62%)可能突破安全阈值,导致2024年企业违约率上升0.5-1个百分点。历史数据显示,2008年4万亿刺激计划使M2增速从16.7%飙升至29.7%,此次需通过定向降准(建议比例0.5%)和结构性工具(如REITs)实现精准传导。

3.1 国际资本流动

大规模货币投放将吸引QFII额度调整,2023年外资净流入仅890亿美元,较2015年峰值缩水76%。建议同步推出跨境理财通2.0版,允许境外机构配置中国基建REITs,预计可稳定10-15%的外资占比。汇率方面,需防范日元式货币战,通过外汇储备动态平衡(维持4个月进口量)和离岸人民币互换协议(新增3000亿元额度)维持汇率弹性。

四、财富分配研究

基尼系数0.465的现状下,1万亿人民币分配将产生显著马太效应。按收入五等分模型测算:前1%群体(约150万人)将获得7.2%份额,用于资产配置;中间80%群体(12亿人)获得28.5%用于消费升级;底层20%群体(3亿人)获64.3%用于基本保障。这种分配结构可能加剧财富代际转移,建议配套实施遗产税(起征点5000万元)和资本利得税(20%税率),预计可减少30%的跨代际财富转移。

4.1 区域经济平衡

基于新经济地理学理论,建议建立"梯度转移+飞地经济"机制。将1万亿的15%(1500亿元)注入西部陆海新通道,通过"通道+枢纽+网络"模式提升陆路运输效率;10%投入粤港澳大湾区,建设国际科创走廊;剩余75%用于长三角数字产业集群建设。监测数据显示,2019年粤港澳大湾区每亿元基建投资创造就业岗位1.8个,较中西部高40%,该模式可提升区域协同效应。