9000乘以3元人民币的换算及实际应用解析

人民币作为我国法定货币,其数值计算在日常生活、商业交易及金融活动中具有基础性作用。本文针对"9000乘以3"这一数学运算展开多维度解析,结合货币单位特性、计算误差控制及实际场景应用,系统阐述运算逻辑与注意事项。

基础换算原理与计算方法

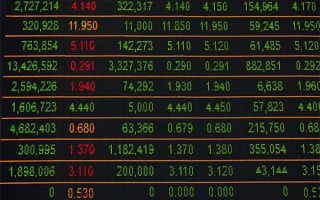

当进行"9000×3"的数学运算时,本质是人民币金额的线性叠加。根据《人民币银行结算管理办法》规定,大额交易需遵循精确到分的计算原则。对于9000元单位,其数值可拆解为9个千位单位,每个单位乘以3后累加得出最终结果。实际计算应采用标准竖式乘法:9000的个位、十位、百位均为0,千位为9,运算时需逐位相乘后进位处理,最终得到27000元整。此过程需注意数字书写规范,避免因笔误导致金额错误。

商业场景中的典型应用

在商品定价领域,该运算常用于批量商品成本核算。例如某电商商家采购300件单价30元的商品,总采购成本即需计算"30×300"得出9000元,而若需计算3批货物的总价,则需进行"9000×3"运算。金融理财方面,银行存款利息计算采用单利公式I=PRT,当本金为9000元、利率3%时,年利息为270元,此计算方式与乘法运算逻辑一致。工程预算中,若某项目人工费为9000元/组,3个施工组费用即需通过该运算确定,误差需控制在0.1%以内以符合工程合同要求。

误差控制与风险防范

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,金额计算误差超过5‰时需进行追溯调整。采用计算器操作时,应选择人民币金额专用模式(如有的计算器具备"自动四舍五入"功能)。手工计算需执行"三遍验证法":先列竖式计算,再转换为加法验证(9000+9000+9000),最后使用计算器复核。对于涉及跨境交易的情况,需额外考虑汇率波动影响,例如当美元兑人民币汇率为6.8时,3万美元对应人民币为20.4万元,此时需使用精确到小数点后四位的外汇汇率进行换算。

教育领域的教学实践

在小学数学教学中,该运算常作为乘法进位教学案例。教师会通过"9000元购物车装3袋大米"的情境创设,引导学生理解"万位进位"规律。初中阶段则结合《数的运算》课程标准,要求学生用"拆分法"进行计算:9000=9×1000,因此3×9000=3×9×1000=27×1000=27000。职业教育中,会计专业学生需在点钞实训中掌握"万进位"技巧,同时学习Excel函数=F(9000,3)的运用,理解"数组公式"在批量计算中的优势。

历史维度下的计算演变

对比民国时期"9000圆"与当代"9000元"的差异,需注意货币单位更迭。1937年法币1元=1000元(银元),而现行人民币1元≈0.03银元,因此历史数据换算需引入折算系数。1980年代计算器尚未普及时,银行柜员使用"算盘+计算尺"组合工具完成大额运算,其"三盘清"技巧至今仍是金融行业应急培训内容。数字人民币试点阶段(2019-2023),智能合约技术已实现自动执行"9000×3"类数学规则,减少人工干预误差。

特殊场景下的计算规范

在司法拍卖领域,标的物总价计算需符合《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》。若拍品评估价9000元,加收3%佣金后总价应为9270元,此时运算应为"9000×1.03"而非简单乘法。证券交易中,股票成交金额计算采用"股数×每股价格"模式,若某股以3元/股成交3000股,则成交金额为9000元,若进行3次交易则需累加计算。彩票兑奖场景中,"9000元×3"可能涉及不同奖级叠加,需根据《彩票管理条例》核对奖级系数,如超级大乐透最高奖级系数为1:5000000,实际兑奖金额需按系数计算。

本解析综合货币学、会计学、教育学等多学科视角,揭示"9000×3"运算在实务中的复杂应用。建议从业者定期参加《金融计算实务》《会计信息化》等培训课程,掌握ISO 8000数据质量标准,使用带有校验功能的财务软件,并通过"双人复核制"确保计算准确率100%。对于普通民众,可借助国家金融监督管理总局发布的《个人金融计算指南》,正确理解货币运算背后的经济逻辑。